用「深度休閒」取代無腦滑手機

「認真」地玩,其實非常重要

最近在讀《終結數位焦慮》和《專注力協定》這兩本書, 我發現有點顛覆我過去的認知。

過去我會認爲,是「手機」產生了問題,是「手機」造成分心、造成成癮、造成生產力下降,吧啦吧啦~

但現在我會認爲,或許一部分是,但這不是事情的全貌。

滑手機只是症狀,並不是病因。

有一個很重要且不可忽略的關鍵是,你能不能夠有意識地、積極地,在閒暇時間安排高品質的休閒活動。

高強度休閒

其實我第一次接觸到「高強度休閒」、「高品質休閒」、「深度休閒」這個概念,是在《時間管理的30道難題》這本書。

書本作者Esor提到,你應該在休閒時刻,從事和你工作強度相當的休閒活動,而非放空耍廢追劇滑手機,也就是所謂的深戲(deep play)。

舉例來說,工作上常常挑戰許多困難的專案,那休閒時就從事像是登山、潛水、馬拉松這些相對考驗體能、技能的活動。

我大學同學就有這樣的人,這位同學是心臟外科醫師,平常工作很多緊急的手術,然後一站上手術台可能就要花十幾個小時才能完成手術,非常的高強度。而他的休閒活動就是去各種非先進國家當背包客旅遊和攀爬高峰,例如說去伊拉克自駕旅遊差點被軍閥抓起來,去南美洲攀爬各種高峰。

過去我其實很不能理解,上班都那麼累了,下班為什麼還要再那麼累,現在我終於理解,其實這樣的休閒方式,才是真的讓大腦有放鬆到,大腦其實不會真的累,而是需要把專注力轉換到另一個不同,但同樣複雜的事物上。

真正的休閒,是找點事情做

其實不是只有台灣的作者談到這種高強度休閒的重要性,我在Cal Newport的書《 深度數位大掃除》 中,也讀到類似的概念。

書中Cal Newport就提到,如果休閒時間不滑手機、不看螢幕,那到底該做什麼?

作者也是很有趣,他去訪問了一些早早財務自由不用工作的青壯年人,去了解他們都在忙些什麼。

這聽起來很令人心動,財務自由不用工作的生活,應該就是每天躺在沙發上追劇吃零食吧!

結果並不是!

這些早早財務自由的人,居然是在從事需要大量體力和腦力的工作,其中一組年輕人是搬到了一個農莊裡頭,他們每天要忙著照顧農作物、砍柴、修理圍牆,到了冬天還要鏟雪。但他們說做這些事情讓他們感到放鬆且有成就感,如果真的在家什麼事都不做,他們反而會感到疲憊、無趣。

高品質休閒,與心理健康相關

因為好奇,我去找了一下有沒有相關的學術論文在研究這個事情,結果還真的有,一篇蘇格蘭的研究發現,重度手工藝(包含園藝與 DIY)、步行、運動與鍛鍊和心理健康有正相關,而高程度的電視/螢幕久坐時間則與心理健康呈負向關聯。

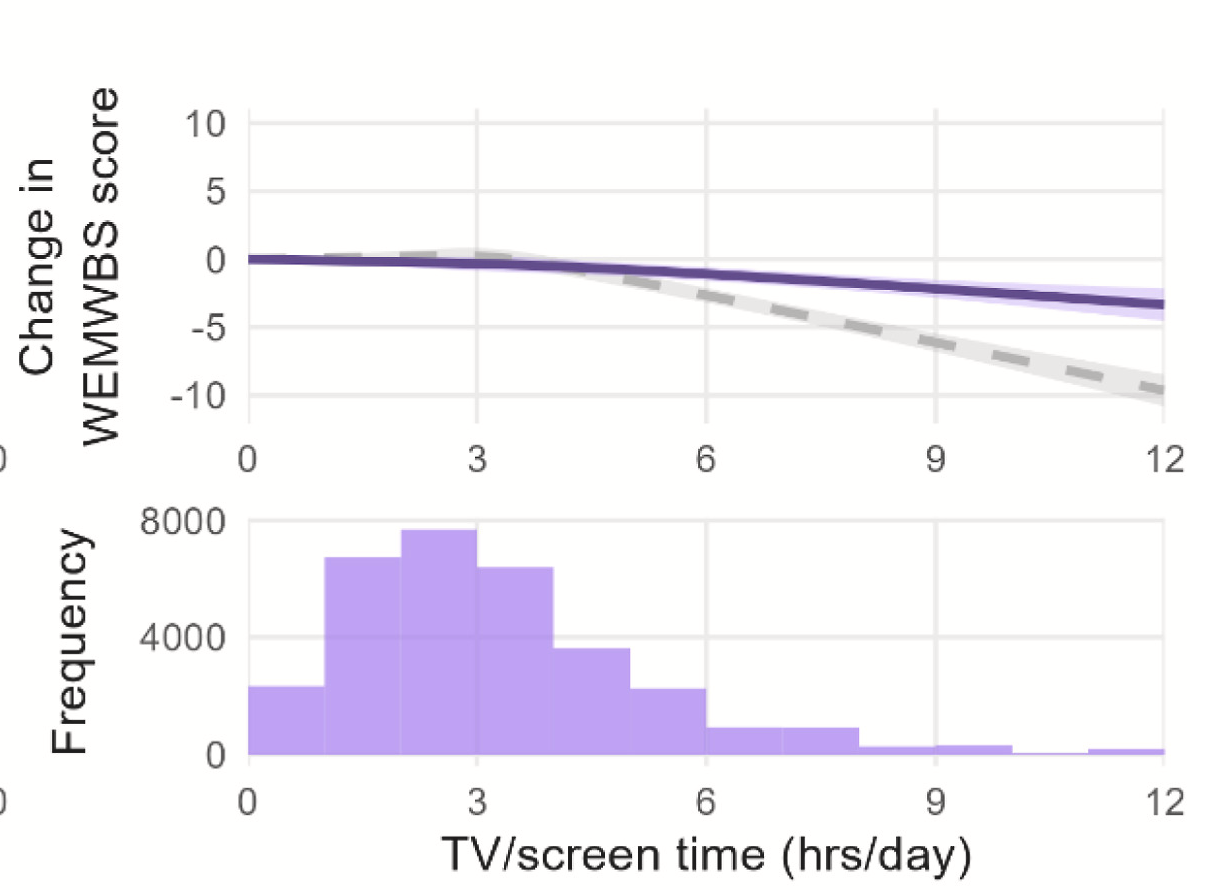

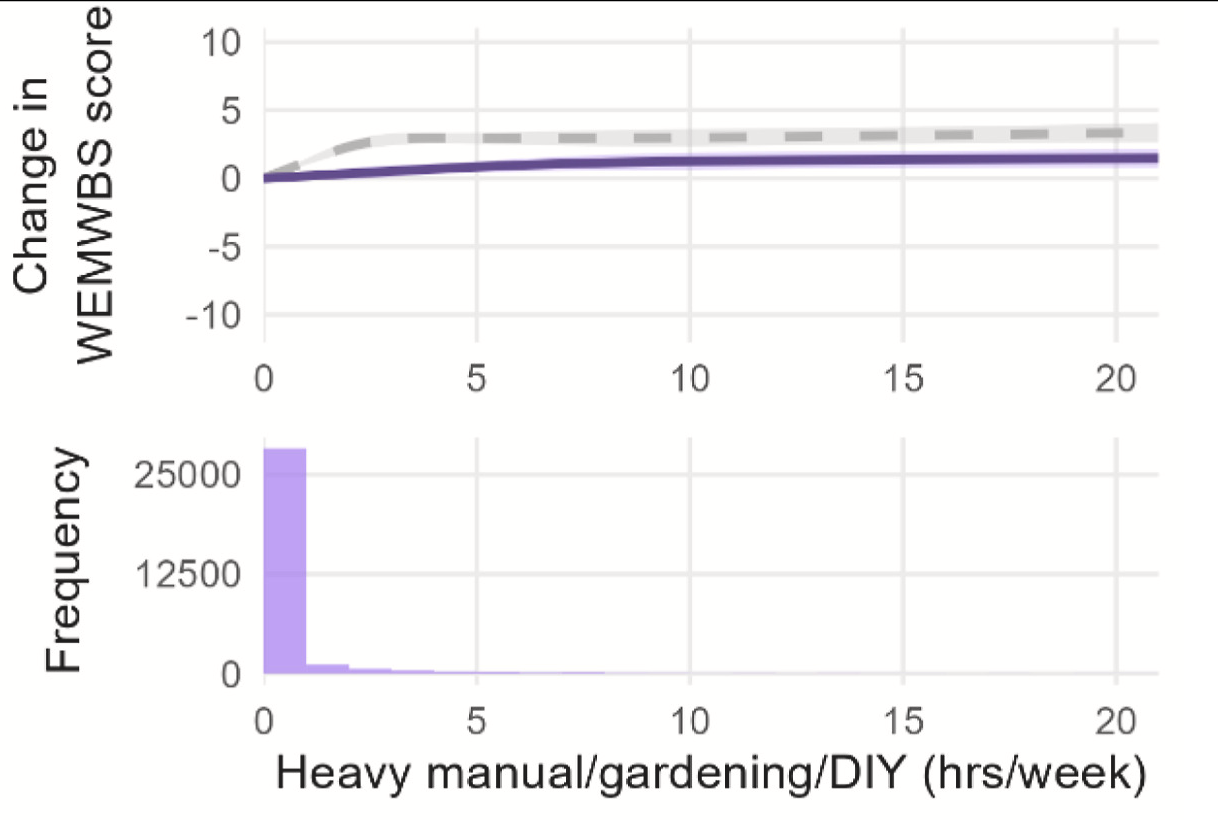

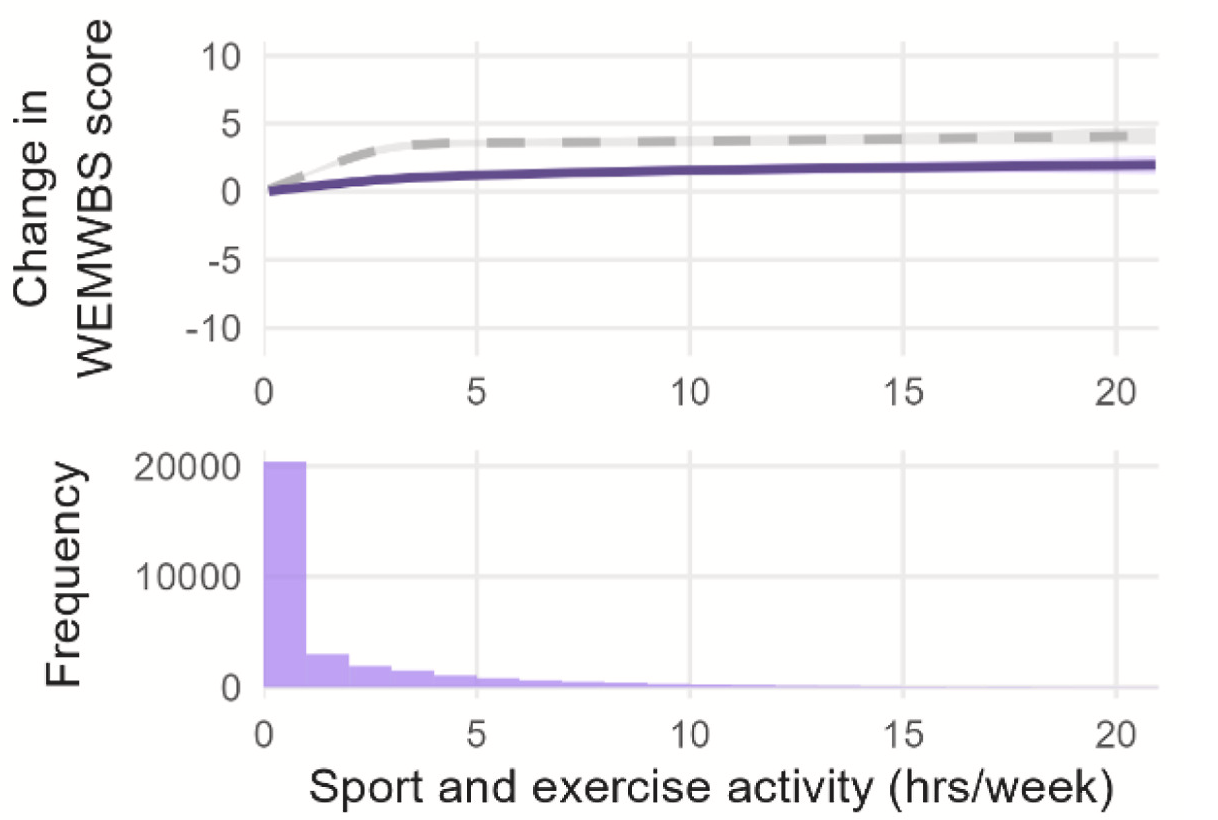

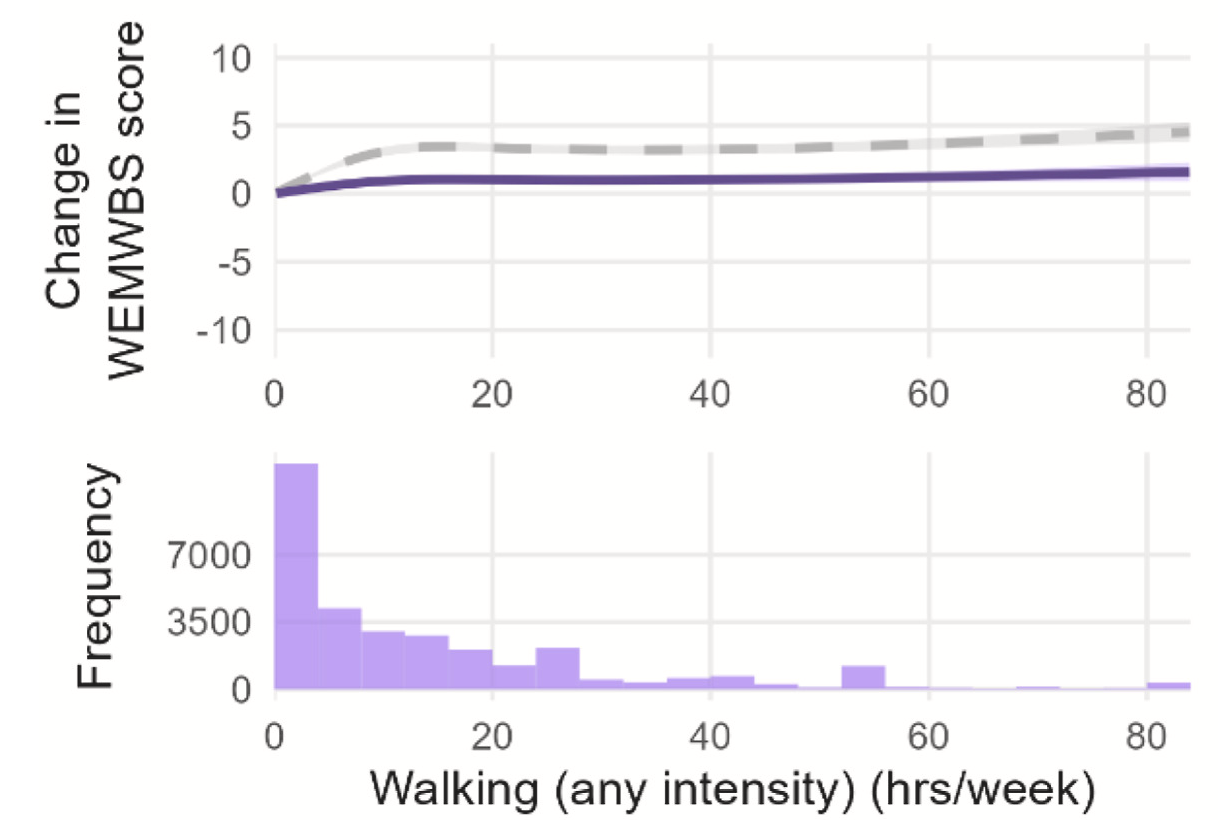

以下是論文裡的結果圖表,實在太有趣了所以放上來:

下方是從事該項休閒活動的頻率,左邊為0,越右邊強度越強

這張圖可以看到,每天看電視和看螢幕的時間越長,心理越不健康

再來是健康的休閒活動,可以看到隨著強度越強,心理越健康

不過值得注意的是,這篇研究是橫斷式研究(cross-sectional study),無法判斷因果關係,倒底是心理不健康的人愛看螢幕,還是螢幕看多的人會變的心理不健康,這篇研究並無法告訴我們。

休息時間都在滑手機,意味著休閒未妥善規劃

你需要的不只是抗拒手機,更需要的,是好好規劃你的休閒活動

我記得我太太的同學,有一次在抱怨她剛結婚的先生回家很廢,我就跟太太聽了都狂笑:

連電動都懶得自己打,都看別人直播打電動

當然這是兩三年了,現在他們夫妻還是很恩愛,只是真的很符合那種沒花心力去規劃休閒活動的狀態,所以特別拿出來講。

我自己回顧一下,發現自己滑手機滑的最兇的時候就是2023到2024這兩年的時間,其實這是有脈絡的,因為我剛升上主治醫師,然後孩子也剛出生,一切都在混亂當中,當我抓不到工作和生活的節奏時,就自然而然會選擇那種快速、廉價,卻相當低品質的休息方式,也就是滑手機、滑社群媒體。

但其實滑手機真的沒有讓我休息到的感覺,滑完社群媒體以後,我得到的是更多的分心、焦慮還有淺薄的思考。

你也數位成癮了嗎?檢查看看是否有以下3個症狀和減少使用社群媒體後的成果?我的3個親身體驗這兩篇文章多少紀錄了我當時的狀態。

但隨著我掌握到生活的節奏以後,我又開始把休閒時間給抓回來,讓自己在休閒時間可以做一些讓腦袋運轉的事情,像是讀書、寫作。

像這個部落格就算是我休閒的一部分,我寫得很隨性、很不正式,但也很療癒身心。

深度休閒的定義

那怎麼樣的休閒活動,才算作「深度休閒」呢?

我查了一下論文,深度休閒(serious leisure)這個詞比較有明確定義是由Stebbins在2001年所提出來的,他給出了以下的定義:

- 個人的毅力 (individual perseverance)

- 類似職涯追求般的密集投入 (intensive efforts such as the pursuit of a career)

- 持續性的個人努力投入 (continuous investment of individual efforts)

- 可持續獲得的利益回饋 (continuous benefits)

- 形成具次文化特質的社群 (subculture of the community)

- 強烈的自我認同感 (a strong sense of identity)

至於到底是要從事什麼樣的實際行爲,則沒有明確定義。

這就讓我想到在《終結數位焦慮》裡面提到的一個有關追劇的有趣研究。

這個研究有四千多名受試者參與,依照追劇的時間長短,還有「追劇」這件事情對他們來說有沒有意義,分成了四個組別。

其中最有趣的是狂熱追劇者(avid binge-watchers)和無法調節的追劇者(unregulated binge-watcher)這兩種人的比較。這些人花在追劇的時間都很多,但狂熱追劇者是有意識、有目的在追劇,因此追劇這件行為讓他們感到滿足。

但無法調節的追劇者則相反,他們無法控制自己的追劇行為,追劇只是他們逃避現實的出口,即使花了大量時間追劇,也無法帶來滿足感。

所以總結來看,是否帶著意識、意圖去做休閒活動,也是很關鍵的要素。

即使是追劇,只要帶著意識、意圖、覺察,用主動的方式去追劇,其實也能帶來滿足感。

總結:把自己找回來

把社群媒體丟下,重新投入休閒活動,就是一種把自己找回來的過程。

之前我寫過,社群媒體會讓你的大腦被蓋台,腦中都會是別人的聲音,你自己的聲音會小到聽不見。

但是當你遠離社群媒體,你就會開始聽到自己的聲音,你才會知道自己真正喜歡的是什麼、什麼是真正能讓你滿足、讓你有成就感的事。

剛好今天收到一封讀者email來信,說覺得我的文章很有意思,想要用RSS訂閱我的網站。

我想說:

當你放下社群媒體,投入你所愛的高品質休閒活動後,你怎能不有趣呢?